アブストラクト銀河系恒星成分の詳細なモデルを簡潔に述べる。現存データを用いた描像的な例で スターカウントがどう用いられるかを示す。1.イントロ深い撮像乾板の自動計測が銀河のカタログ作りに用いられるようになり、副産物 として恒星カウントデータが得られるようになった。ここではそのような深い測光 データが円盤と楕円体成分の構造に関する新たな制約を与えることを示す。広範な 議論は Bahcall, Soneira 1980B に述べられているが、ここでは深い計測の重要性 をよく示す話題に限定する。2.銀河系モデル渦状銀河の星の分布は薄い指数型円盤+ドヴォークルー回転楕円体で記述される。 銀河の回転速度は第3のハロー成分の存在を示している。我々は以下のような 分布関数を仮定しよう。円筒座標系 (x, φ, z) を採用している。ρdisk(r) &prop: exp [- z/H(M) - (x -r0)/h] ρspheroid(r) ∝ (r/r0)-7/8 exp [-10.1(r/r0)1/4] ρmassive halo(r) ∝ ρH [a2 + r02]/[a2 + r2] ここに、r2 = x2 + z2 は銀河中心からの距離、 r0 ≈ 8 kpc は太陽銀河中心距離、h ≈ 3.5 kpc である。 円盤スケール高 H(M) は絶対等級に依存し観測から決める。 円盤と回転楕円体星の光度関数は太陽近傍星の観測から決める。4 ≤ Mv ≤ 12 で 両者はデータ誤差の範囲内で同じ形である。両者の密度比は太陽近傍で 800:1 である。 ハローの光度関数は分かっていない。 光度関数と円盤スケール高は距離に依らず一定と仮定する。楕円体成分は高速度 星から構成されていて種族II と考える。 |

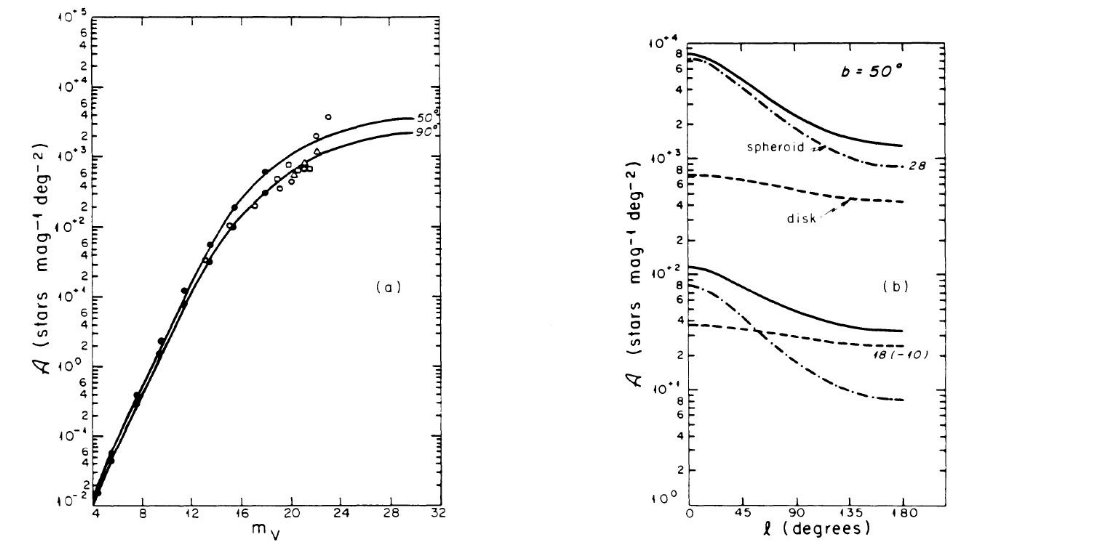

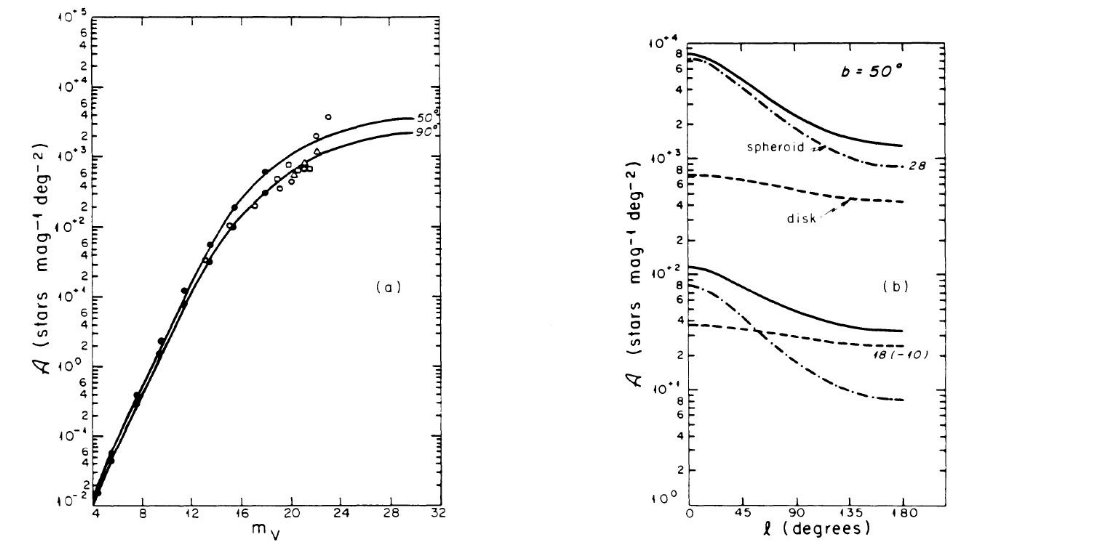

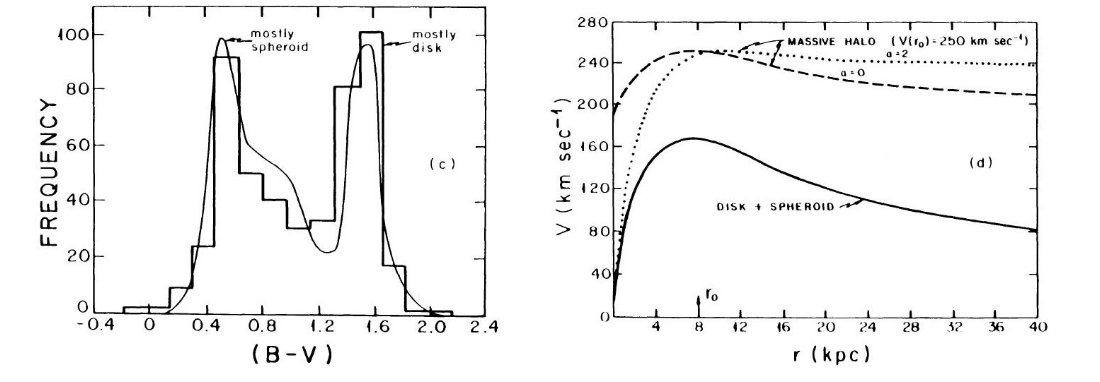

3.円盤と回転楕円体の星の分布等級分布円盤と回転楕円体の星の等級分布は密度、光度関数、体積の掛け算を積分して 求まる。図1a には、b = 50°, 90° での等級分布を銀経で平均して示した。 計算結果は、4 ≤ mV ≤ 22 の範囲で観測と一致している。 星数の銀経分布 スターカウントは銀経に依り大きく変化する。図1b には計算された b = 50° における等級密度が銀経の関数として示されている。変化の大部分は楕円体成分の 変化が原因であることが見て取れる。したがって、観測によりこの変化を較べる ことはモデルのチェックには重要である。 円盤成分と楕円体成分の交代等級 計算した等級密度を銀極方向で見ると、 mV ≤ 16 では、円盤成分 が支配的であり、 mV ≥ 19 で、楕円体成分が支配的になることが 分かる。両者が拮抗するのは mV = 17 である。b = 20° では 銀系で平均したカウントは銀極のときより4等暗くなっても円盤成分が支配的である。 |

|

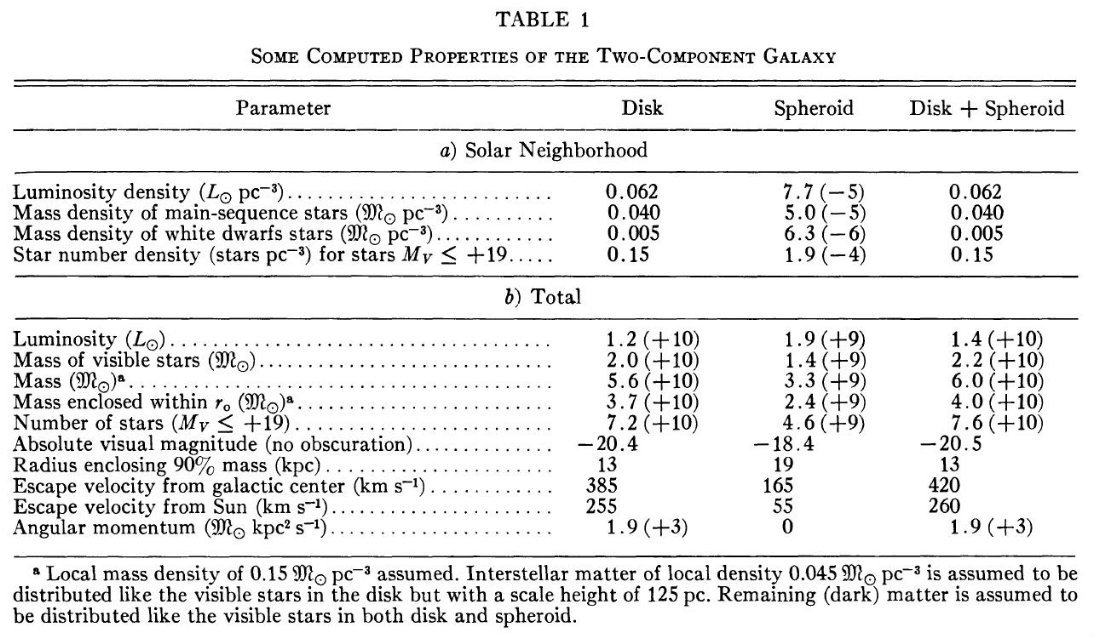

SA 57 におけるカラー分布 図1c には SA 57 b = 86° におけるカラー分布をモデルと観測で較べた。 一致は見事である。双耳峰型の B-V 分布は円盤と楕円体を分離している。 B-V > 1.2 の星の殆ど全て、> 85 % は円盤に属する。一方、B-V < 1.2 の星の > 90 % は楕円体成分星である。銀極方向では、等級制限サンプル内の 円盤星は楕円体星よりも”赤い”。これは、各成分のカラー分布が同一であるのに かかわらずそうなのである。この方向では円盤星の密度勾配は楕円体星よりずっと 急 | である。そのため、暗い見かけ等級部分では本来赤い暗い星が見える。 18 ≤ mV ≤ 24 で、銀河面から離れていれば、カラー分布は 双耳峰型になる。 2成分の特性 銀河系の2つの成分の特性を表1にまとめた。太陽位置での表面輝度 = 16 L๏pc-2, 27 M๏pc-2 95 星(Mv < +19)pc-2 これらの結果は観測とよく合う。 |

|

2成分モデルでは回転曲線が合わない 円盤と楕円体成分のみの銀河モデルで計算した回転曲線が図1d に表示されている。 最大回転速度は 200 km/s 以下で、銀河中心距離 12 kpc の先では単調に低下して行く。 銀河系と同じ形態学タイプの銀河では回転曲線が > 30 kpc でも平坦か少し上昇 し、最大回転速度も 235 km/s に達する。 重いハローを加えたモデル ハローパラメター ρH(r0) と a を調節して 既知の回転曲線と合い、かつ 40 kpc まで平坦なモデルを作ることができる。そのような 例の二つを図1d に掲げた。 |

例に挙げた3成分モデルでは太陽近傍でハロー密度の割合は約 10 % である。太陽

半径内側のハロー質量は全体の 2/3 程度となる。ただし、この数字は円盤の

スケール長 h に敏感で、h を今使っている 3.5 kpc から 2.75 kpc にすると

ハローマスの割合は大きく減少する。 重いハローを作る星 ハロー星が観測される見かけ等級領域ではスターカウントは近似的に 10 0.6m で上昇する。しかし、このような急な増加は観測されていない。 現在のデータはハロー星が主系列星としたら、 の Mv ≥ 14.0 mag (M≤0.15M๏)、白色矮星なら Mv ≥ 13.0 mag という制限をつける。 |

|

|