|

NGC 6522 方向の減光 銀河中心域で最も透明なのは NGC 6522 方向 l = 1.0°, b = -3.9° である。 星団周囲の 31 星の光電測光を 200 インチ望遠鏡で行った。これら周辺フィールド 星の UBV カラーから、銀河面高度が 140 pc になるまでは B バンド減光が 視線に沿って 1.0 mag/kpc であることが判った。その結果総減光は E(B-V) = 0.44 mag に達した。 NGC 6522 の色等級図からこの星団が比較的高メタルであることが判った。47 Tuc との 比較から星団距離 7.5 kpc, つまり銀河中心から 2.4 kpc 手前であり、総赤化 E(B-V) = 0.44 mag であるという結論になった。Kron,Mayall による積分カラーとスペクトルの 比較からは E(B-V) = 0.46 が得られた。最終的には E(B-V) = 0.46 ±0.03 とした。 青い星は円盤で赤い星は銀河系中心核 NGC 6522 周辺のフィールド乾板から 1300 星の色等級図を作った。近傍星の寄与を 解析した結果、 B-V < 1.0 の星の大部分は 5 kpc 以内にあることが判った。B-V > 1.0 の星の大部分は銀河系中心核の星であり、中心核は 10 kpc 先の直径 1kpc の 星団のように見える。 中心核の星種族 中心核の星種族には無視できる程度の割合で低メタルのタイプ II 種族星が含まれる。 大部分の星は(1)やや高メタル( 47 Tuc 型)から非常に高メタル(NGC 188 型)に 至る高齢の星か、(2)全てが高メタルで年齢が 1 Gyr から 10 Gyr に渡る、かの どちらからしい。本論文は(1)を支持する。 |

銀河中心の RR Lyr はハロー球状星団の RR Lyr と同じ絶対等級を持つことが判った。

中心部では RR Lyr の密度が 0.1個/arcsec2 と高い。その理由として、

(1)47 Tuc の巨星よりさらに暗い巨星を持つ種族が中心核の RR Lyr に寄与して

いる。つまり、中心核 RR Lyr の 50 - 80 % が高メタル RR Lyr 種族に属する。 か、 (2)赤色巨星に対する RR Lyr 星の割合が 47 Tuc に比べて 2 - 5 倍高い。つまり、 中心核では1対3から1対6の間だが、球状星団の平均は 1対12である。 かであるが、ここでは(1)を採る。 光度関数 中心核の光度関数が導かれた。光度の 75 % は Mv = -2 から +1.3 の間の星から 生じている。これは Morgan が分光観測から、光は主に G, K 型巨星から来ている としたことに対応している。 表面輝度 表面輝度は V = 20.3 mag/arcsec2 で B-V = 1.1 であり、赤化補正後は Vo = 18.9 mag/arcsec2 で (B-V)o = 0.6 - 0.7 である。 アンドロメダ銀河との比較 アンドロメダ銀河中心核と比べると天の川中心核は中心距離が同じ所で比べた時に淡くて 青い。大きさはサイズにして半分である。以上から我々は銀河系は Sc タイプとする。 |

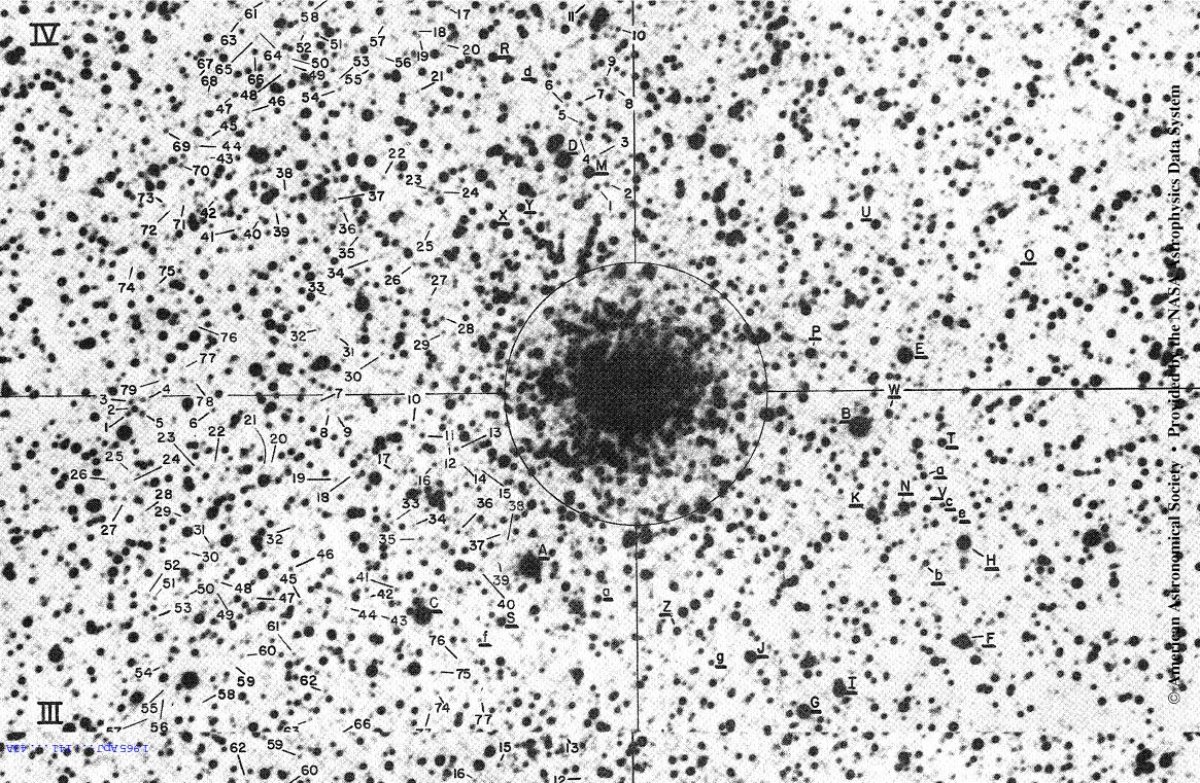

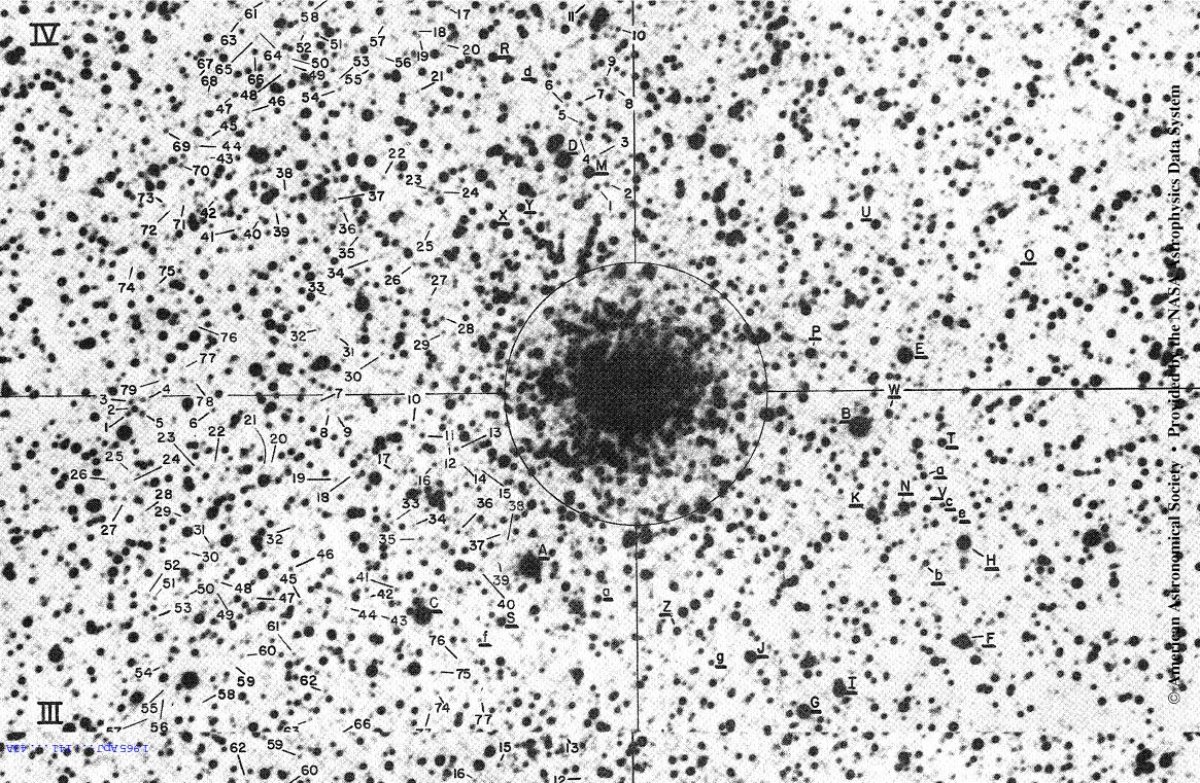

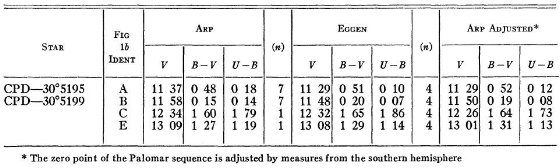

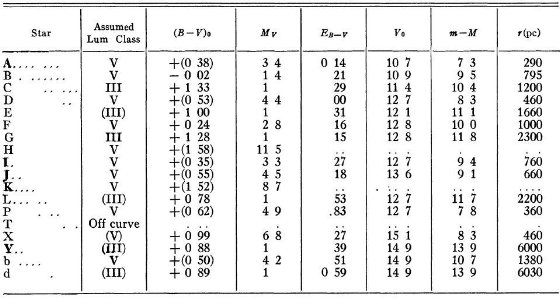

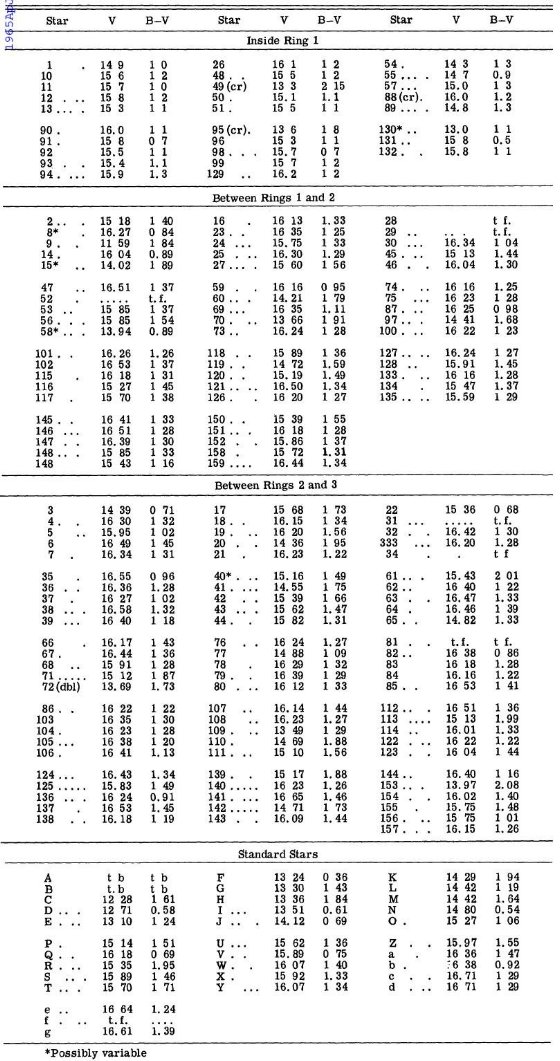

表1.第 1 標準星。第1列(Palomar)と第2列(SAAO)の差の平均は、 ΔV = 0.08 mag, Δ(B-V) = 0.04 mag, Δ(U-B) = 0.06 mag で、 第3列は第1列をその値で補正した採用値。 1次標準星等級とカラーのゼロ点補正 パロマーからは大気吸収が大きく、等級のゼロ点決定が大問題である。表1の第1列は Arp が 200 インチで行った光電測光。比較星は Johnson-Morgan 1953 の通常の標準星 であった。それらを Eggen がケープタウンの 18 インチ望遠鏡で測光した。重み付きの 差は ΔV = 0.08 mag, Δ(B-V) = 0.04 mag, Δ(U-B) = 0.06 mag で あった。表1の第3列はこの差を補正した Arp 観測値である。 2次標準星 星が混みあっているため、混入なしで光電測光できる限界は B = 19 mag であった。表2 には 31 標準星の測光結果を載せた。それらは図1a で示した。 |  表2.2次標準星の測光等級。Photographic か? |

|

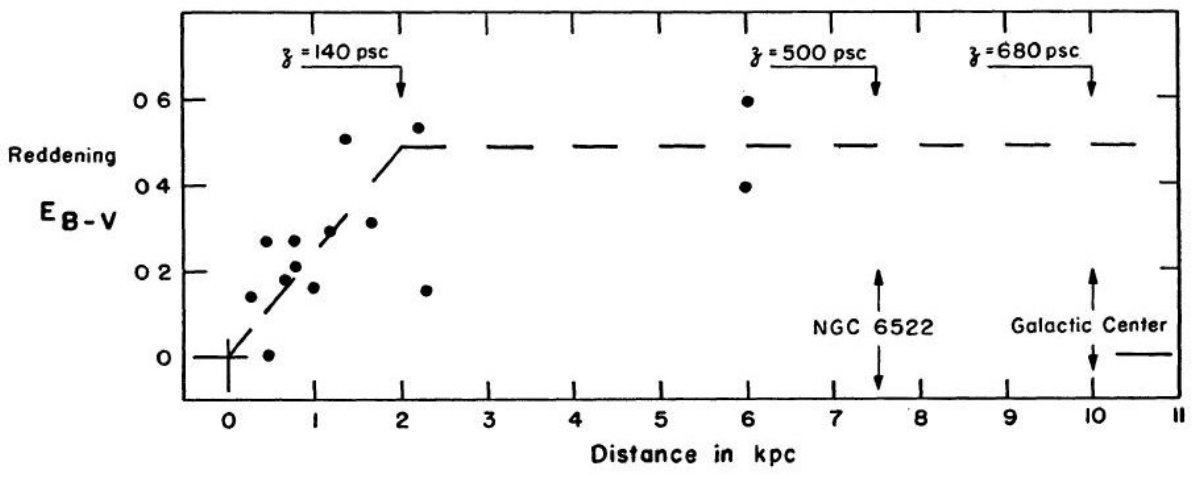

2次標準星の赤化 表2の U-B, B-V が赤化を調べるのに用いられた。星一つずつが二色図上に 書きこまれた。赤化ラインをクラス V まで伸ばすことができたら、その星を 主系列星と考える。そこから絶対等級と距離が求まる。表3にはこうして求めた 赤化と距離が載せられている。 基準にする主系列二色図の数値が何か書いていない 巨星、複数候補、暗い星の問題 二色図上の位置から巨星としか看做せない場合がある。その場合は巨星という マークを載せた。また、ある場合には赤化線が 主系列線と1点以上で交わる。どれかがあり得ない赤化量になる場合は別として、 この時は不確かというマークをつけた。星が暗くなると精度が低下する。しかし、 暗い星の中には最も遠くしたがってもっとも重要なものが含まれているので、単純に 捨て去るわけにはいかない。光電カラーと写真からのカラーが 0.1 等以内で一致した 場合は全て採用した。 赤化と距離の関係 図2は赤化と距離の関係を表3から示した。様々な原因による点の分散はあるが、 全体として銀河系の他方向の様子と似ている。NGC 6522 方向では初めの 2 kpc の 間は AB = 1 mag/kpc の割合で増加する。b = 3.9° なので、2 kpc 離れると高度が 140 pc に達する。この高さより上には吸収物質が存在しないようだ。 反中心方向の類似例 興味深いことに反中心方向でも、NGC 2158 l = 187° (Arp, Cuffey 1962)や NGC 7789 l = 115° (Arp 1962c) の赤化は非常によく似た振る舞いを見せる。 NGC 2158 は 1.1 mag/kpc で z = 82 pc, NGC 7789 は 1.0 mag/kpc で z = 83 pc で吸収層から突き抜ける。 |  表3.2次標準星の赤化 NGC 6522 方向の赤化量 図2から、2kpc で吸収層を抜けることは確かであるが、その時の赤化量が 幾つかは不確実である。図2の破線は最も確からしい値を示す。それは E(B-V) = 0.49±0.07 mag である。 |

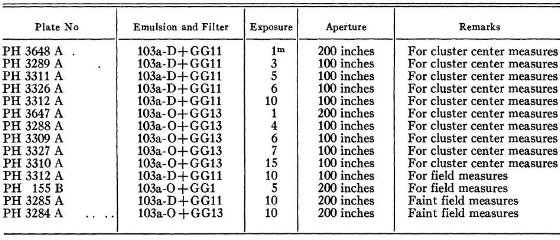

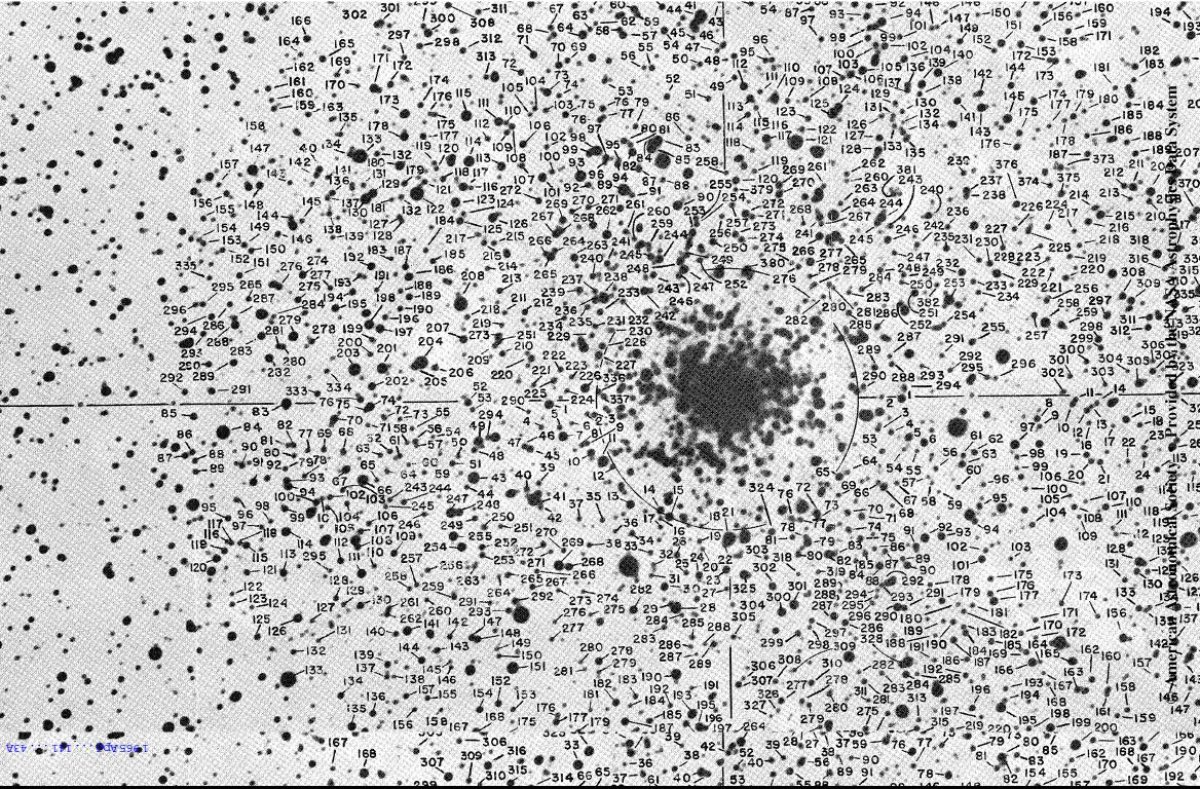

表4.観測乾板の記録  図3.等級を測った星。 4.a. 色と等級の測定分解能を上げるために多数の短時間露出乾板が撮られた。表4はその記録である。 図3には測定された星が記録されている。表5はその結果である。それから 色等級図が作られる。ところが、図3の最内側部では主系列の青くて明るい部分が 欠け落ちている。これは背景が高いために飽和してしまうからである。一方、 外側部ではフィールド星が多数混入してくる。その結果図3のリング1と2の間が 最適であることが判った。 |

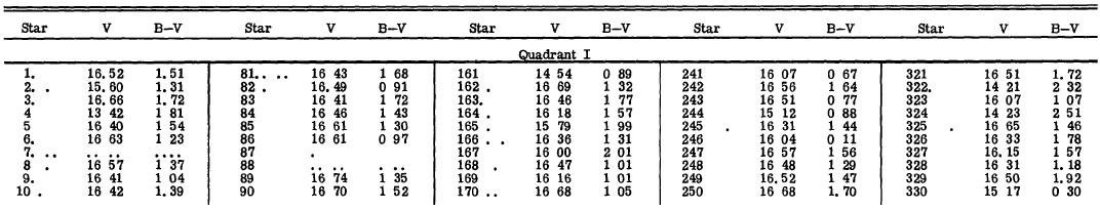

表5.測定された星の等級とカラー |

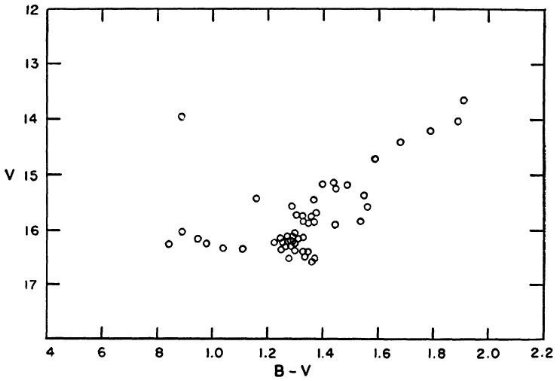

図4はNGC 6522 の色等級図である。 RR Lyr ギャップより青い側に星が無いことは

この色等級図が NGC 6356 や 47 Tuc のような強ライン中心核球状星団グループに属

することを示す。図5には 47 Tuc をフィットした。

図4.NGC 6522 の色等級図。 |

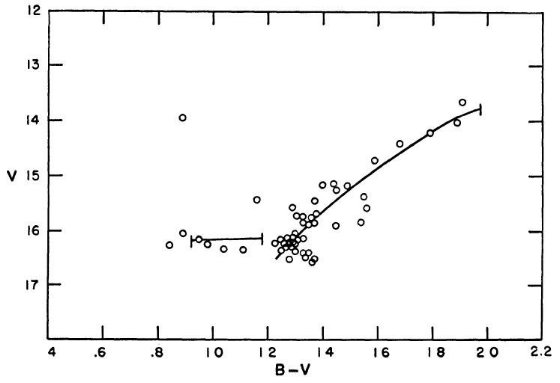

図5には、Wildey 1961 と Tifft 1963 の 47 Tuc 結果をフィットした。水平枝

の位置等に少し問題があるが一般に良い一致をしめしている。 NGC 6522 は 47 Tuc

とよく似た星団と言える。

図5.NGC 6522 の色等級図。47 Tuc をフィットした。 |

| 47 Tuc をフィットするには NGC 6522 は Δ(B-V) = 0.35±0.04 赤く、 ΔV = 2.1 ±0.1 暗かった。47 Tuc の E(B-V) = 0.09±0.03 なので、NGC 6522 に対しては E(B-V) = 0.44±0.05 である。 | RR Lyr から求めた 47 Tuc の距離は mo - M = 13.34 である。赤化の差=0.35 として、NGC 6522 の mo-M = 13.34 + 2.1 - R*0.35. ここで R = 3.1 として、 mo-M = 14.36, R = 7.5 kpc を得る。 |

| Kron, Mayall 1960 は積分スペクトル型を積分カラーと比較して、E(B-V) = 0.46 ±0.05 を得た。 | これまでの3つを平均して E(B-V) = 0.46 &plumn;0.03 とする。 |

|

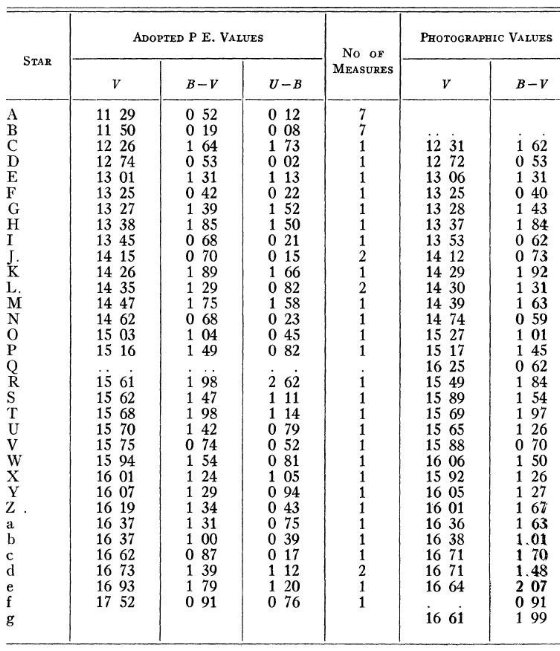

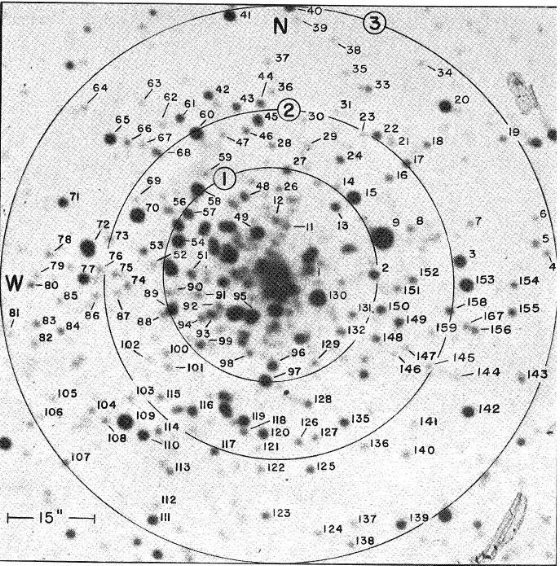

乾板 上の図1a, 1b は 銀河中心の色等級図を得るための乾板である。色々な 距離の星が混ざっているため極端に精度のよい測光は意味が無い。それより 数を増やしたい。このため千個以上の星を測った。 カラー方程式 アイリス測定機データと光電測光データから変換式を導き、B, V等級を 出した。 |

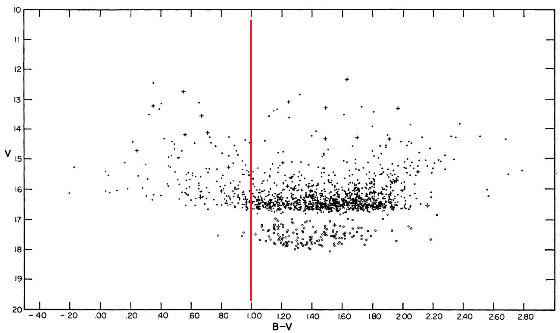

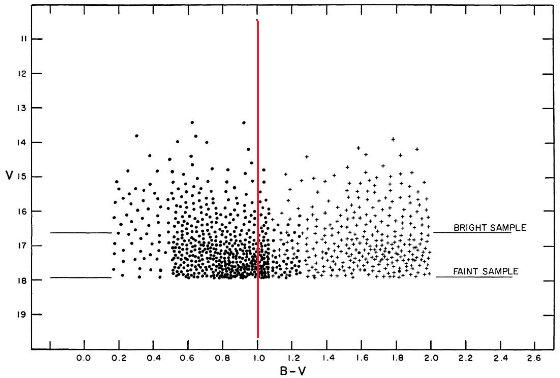

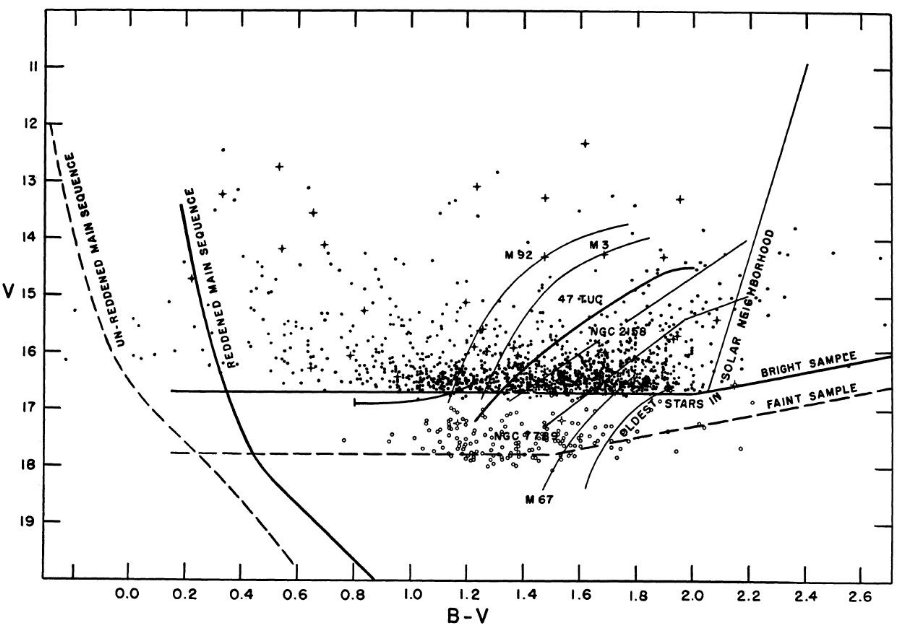

色等級図 表6には NGC 6522 から 52" と 238" の間にある 1347 星のカラーと等級を載せた。 図6はそれから作った色等級図である。 |

|

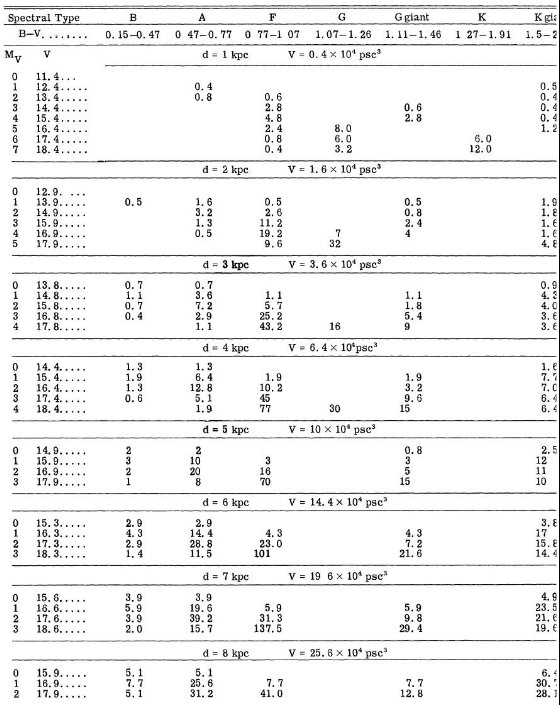

M22 でも類似の色等級図が得られた 図6を見ると、V = 16 mag より先で星の数が急増する。そしてそれらのカラーは B-V= 1.0 と 2.0 の間に集中する。この様子はそこから 5° 離れた M22 付近の 色等級図(Arp 1959)と似ている。M22 の解析では太陽近傍星が混入する割合を 評価した。それによると色等級図に現れる赤い星の大部分は銀河中心付近の星 である。 太陽近傍星スペクトル分布を使ったモデル色等級図 我々は半頂角 238", 内部に半頂角 52" の穴が開いた円錐を観測している。 計算が楽になるようこの穴開き円錐を 1 kpc に切った部分を長さ 1 kpc, 半径が 中央部半径の穴開き円柱と考えよう。その体積が表7に計算してある。もし、 密度一様の場合を考えると、Allem 1963 AQ から各スペクトル型毎に定まっている 密度を体積にかけて各円柱毎の星の数が出る。赤化は距離 500 pc の所に E(B-V) = 0.47, Av = 1.4 のカーテンが垂れていて、全ての星はそれを通して見えると考えることにする。 それなら、目の前に垂らしても同じではないか。また、2 kpc までの 赤化の変化は無視するわけか? 次に各部分の星に距離指標を加えて見かけ等級を計算する。最後に、それらを全て足した のが図7である。図6と図7の類似は我々が赤化カーテンを置いた操作が基本的に 正しいことを示している。 青い星は近傍主系列星で説明可能 V < 16.6, B-V < 1.0 の星の数は図7では 140, 図6では 150 である。これは図6の B-V が 1.0 より青い星は基本的には近傍主系列星であることを示している。視線に沿って 密度一定と言う我々の仮定は、 b = -3.9° ラインが銀河系密度モデル(Schmidt 1956) で偶々、等密度面に極めて近いという事情によっている。しかし、仮に太陽近傍型星の密度 が視線方向に沿って変化したとしても、色等級図に寄与するのは距離が 1 - 4 kpc なので、 影響は小さい。 現在のように測光が深くなると問題になってくる。 赤い(B-V > 1.0)星 赤い(B-V > 1.0)星はどうだろうか? V < 16.6 の明るい星は 表7からは 138 個が予言されている。ところが観測では 1200 星が存在する。つまり、赤い領域では 10 % が前景星で、残りは銀河系中心領域からの寄与である。さらに面白い事実は、 この赤い領域に入る近傍星の大部分は G, K 巨星であり、かつ遠方の錐柱、d = 5 - 8 kpc 領域からの寄与なのである。明らかに、そのくらい遠くではもはや銀河中心領域と 言ってよい領域で、星密度は仮定した一定密度以上に上がっているだろう。こうして、 赤い領域の星の大部分が銀河系中心領域のものであることが示された。  図6.NGC 6522 周囲にある 1300 以上の星の色等級図。主サンプルは黒丸、暗いサンプル は白丸、クロスは光電標準星。 |

表7.様々な距離に置いて眺めた太陽近傍星(A.Q. Allen 1963)の色等級格子。  図7.星密度一定の仮定で作ったモデル色等級図。黒丸は主系列星、クロスは巨星。 |

|

銀河中心星団の系列が見えるか? 銀河系中心星団は距離 10 kpc, 我々の視線は中心から 700 pc の所を通過する。 その裏表の等級差は Δm = 0.3 mag 程度であろう。 5 Δlog r = 0.3 は Δr = 10*(100.06-1) = 0.15 kpc これって、つまり 700 pc × 2 ということ? したがって、もしも星団が同じメタル量と同じ年齢の星から構成されていれば、 適当に他と切り離された、または少なくとも系列らしきものが見えるだろう。 中心核星団の種族構成 しかし、そのような系列は図6に見えない。これは中心核が年齢またはメタル量に ある巾を持つ星の集まりであることを示す。より詳しく調べるため、図8には 様々な種類の星の系列を銀河中心核に置いた時の様子を描いた。 (1)通常のハロー球状星団(低メタル)を銀河中心距離に置くと、最も明るい巨星は V = 13.7, B-V = 1.8 - 2.1 mag (M92 から M3 へ)に現れるに違いない。図8には そのような星の候補が最大で 8 個ある。ところが、図7を見ると、近傍 K 巨星 7個が その領域で予言されている。つまり、図8の 8 星は近傍星で説明されきってしまうので、 低メタル量の星団星は中心核部分からは欠けていると結論する。 (2)しかし、図8には V =15.5 より明るい巨星が約 20 個あり、47 Tuc ラインに 沿って並んでいる。この領域ではフィールド前景星は 約 10 個である。実際、 図8には 47 Tuc 系列が存在しているようにさえ見える。銀河中心距離の |

1 kpc

厚みの錐柱の体積は 4 × 106 pc3 であり、この体積内

に約 10 個の 47 Tuc 的巨星が存在すると看做す事にする。この様な推測はこれまでに

Morgan 1959, Sandage, Wallerstein 1960, Wildey 1961, Tifft 1963, Arp 1964 が

述べている。 球状星団より暗い星たち M3 - M92 型巨星が銀河系中心部には欠けていることは重要であり、一方 47 Tuc - NGC 6522 型巨星がバルジ種族内に存在することは図 6 - 8 の解析から明らかに なった。しかし、この他に多数の星が中心球状星団枝より暗い側に存在している。 実際、図8の星の大部分は、太陽近傍の最も古い星(Wilson 1959) と中心球状星団 との間に上手く納まっている。47 Tuc 巨星は 暗い星たちの説明 その説明としては、 (1)図8の赤い側の境界は太陽メタル量の星が作る限界線である。そして、上の 星達は皆非常に古い星で、メタル量が太陽メタルから中心星団メタルの間に渡って いるのが図8上での星の散らばりとなっている。 (2)銀河系中心核の星は全て太陽メタルである。そして、最も古い星は赤い境界 を形作り、1 Gyr 年齢の星が青い境界となっている。 この二つの説明の優劣を見るには V = 16.6 等より暗い方へ降りて行かなければ ならない。 |

| 露出時間を長くした撮影により 140 個の星が V = 17.9 mag まで測った。それらは 表6で "Faint Sample" とされている。図6、8の白丸がそれである。 暗い星は B - V = 1.2 - 1.7 の間に分布する。したがって、中心核部にあり、 Mv = +0.5 - +1.5 の星は (B - V)o = 0.7 - 1.2 を持つ。 |

レッドクランプだ! FAINT SAMPLE の上が欠けて見えたのは

リアルだったんだ。 この領域は解析が困難である。したがって、このデータから上の(1)と (2)のどちらが正しいかは言えない。 |

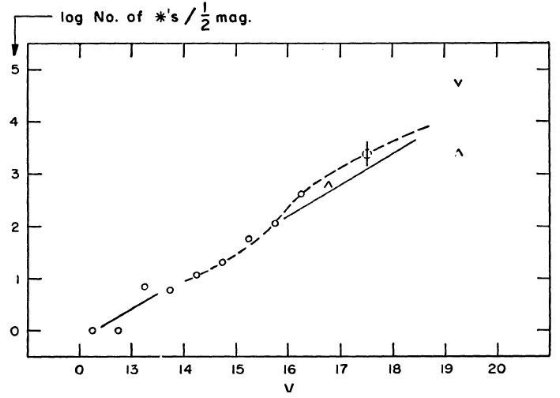

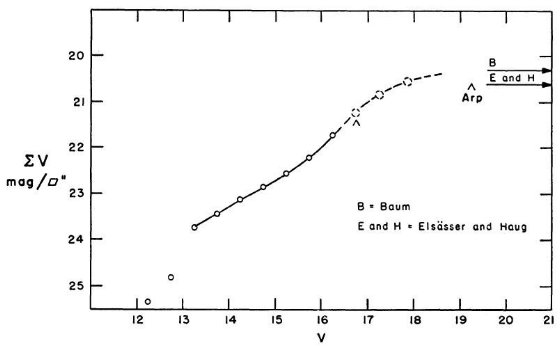

7.a. 暗い星領域の明るさとカラー図1を見ると暗い星が余りに多過ぎて、個々の星の測光は不可能である。したがって、 積分光を使って解析を試みる。暗い星だけの領域を測った結果は、V = 19 mag より暗い星だけのところを 7.6" ダイアフラムで測ったら V = 20.6 mag/arcsec2, B - V = 0.92 Baum による 49" ダイアフラムの測定 V = 20.3 mag/arcsec2, B - V = 1.1 ダイアフラムが大きくなると明るくて赤い星が混入してくるための影響が現れる。 7.b. 色等級図から求める明るさとカラー中心領域の光度関数の作成図9は1.69 × 105 arcsec2 領域での、 B - V > 1.1 の星に対する 0.5 mag 区間で作った見かけ光度関数である。 ここで、明るいサンプルは 16.7 等で切れている。そこで、 16.5 - 16.7 等の星 の数を 2.5 倍して 16.5 - 17.0 の星の下限とした。これは図9の「カラット」印 で表わされている。 暗いサンプルの方は殆どが V = 17.5 等を中心とする 0.5 等巾に含まれている。 ただし、僅かな数しか測定用に選ばれていないので大きな選択効果が入っている。 写真の上で数えた限りでは、約 2300 個の星が V = 17.5 等の 0.5 等以内に入る。 この点も図9にマークした。最後に、もし 7.6" ダイアフラムの光が全て V = 19.25 の星から来るとすると、ここに上限を与えることができる。そして、 25 % だけが 19.25 等の星から来ると考えて、それを下限とした。 |

図9.B - V > 1.1 の星に対する見かけの光度関数。破線は観測点を表わすと 思われる線。 図9から数 kpc 以内では星の数は、実線に示すように、一定密度よりは少し ゆっくり増えて行くようだ。すると、 V = 14 - 15 では増加率が上昇して 空間密度がバルジに入ったために増加していくことを示している。 そうはっきりした上昇には見えないけど。 V = 14 の 手前は円盤ということか? |

|

表面輝度はどこに収束する? 図10には表面輝度がどう変わるかを示した。V = 16.5 より先では表面輝度が V = 19 等より暗い星を集めた時の測定表面輝度を上まわる。一方、Baum の 大きなダイアフラムでの値はカーブの収束値と大体一致している。 Elsasser, Haug 1960 はもっとずっと大きいダイアフラムで銀河面を測光した。 それは V = 20.6 mag arcsec-2 であった。 0.3 等の差は許容内 である。 7.c.バルジの光は巨星か矮星か?図10を見ると、V = 17 mag までの星が表面輝度の半分を占め、 V = 17.7 等 までで 75 % が説明されてしまう。これは 75 % の星が Mv = -2 から +1.3 等 の星に由来することを示す。したがって、明らかに G, K 巨星が主な寄与を成している。7.d.他の銀河との比較M 31 の中心核と比較すると表面輝度が半分くらいで暗い。または M31 の核は天の川の 倍大きい。7.e.天の川銀河の分類:Sb か Sc か ?今までは Sb とされていたが Sc ではないか? |

図10.図9の星の積分から求めた表面輝度 7.e.天の川銀河の測光中心 |